一、开篇

塑料制件想兼具绚丽外观、耐磨层与高效率量产,究竟为何“模内贴”成为不少工厂首选?它与普通注塑或后期喷涂有何根本差别?

二、工艺概念与分类

核心原理

将已印刷或镀膜的薄膜片材置入注塑模具型腔,一次完成图案转移、塑料充填与固化。装饰层与基体分子级结合,出模即成品。

常见分支

IML(In‑Mold Labeling):以平面标签为主,多见于快消包装。

IMD(In‑Mold Decoration):薄膜含硬化涂层,适合3C面板或汽车内饰。

IMF(In‑Mold Film):膜材先经预成型,能覆盖立体曲面。

三、流程梳理

薄膜预处理

印刷、真空镀层或立体纹理压印后,膜材贴合保护膜,防尘防划。

预成型或裁切

对深曲面零件先热压成半成型,使膜与模腔紧密贴合;平面制件仅需精裁。

置膜定位

机械手、静电吸附或真空负压将膜基片精确吸附到固定侧或动侧型腔。

注塑充填

熔融塑料沿膜背面充入,高压促使装饰层与基体融合。

冷却脱模

成品带有原生图案及耐刮涂层,无需后加工。废角料在同机台粉碎回收。

四、关键技术要点

温度窗口

薄膜耐热一般在110–140 ℃间;注塑料熔体温度须兼顾流动性与膜材热变形极限。

剪切与压力平衡

厚壁制件易在转角处削薄膜层;需通过浇口位置、保压曲线补偿。

表面释放剂与电晕处理

过度喷涂脱模剂会削弱结合力;电晕或等离子活化膜背面能显著提升附着强度。

防气纹、防气泡

膜材微孔或表面水分在高温下气化形成波纹。生产前须烘膜、提高排气槽深度。

五、设备与材料配合

注塑机:中高压直压或两板机型更易保持型腔平行度,减少膜起皱。

模具:镜面抛光、排气槽分布均匀;为贴膜预留0.05–0.15 mm膜厚补偿。

薄膜:PC、PMMA、PET最多见;表层常带 UV 硬化或 AF 抗指纹涂层。

自动化单元:视觉对位+六轴机械手可把放膜节拍压缩到2 s 内,提高产量。

六、应用剖面

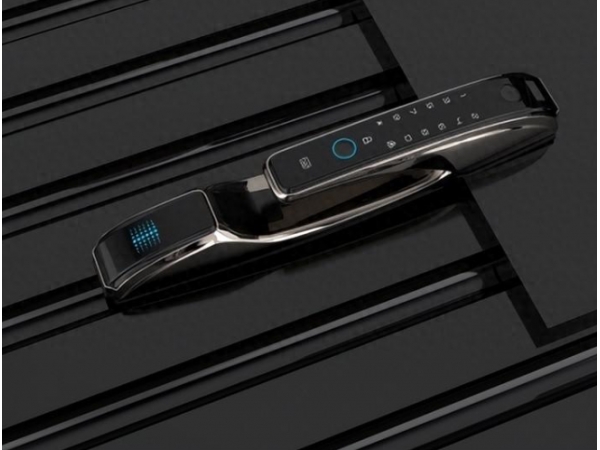

手机后盖与车载面板

一次成型即可获得渐变色、金属拉丝或光刻微纹,免除多层喷涂。

家电控制面板

抗刮耐化学品覆膜延长按键寿命,灯窗透光区可精准留白。

食品包装

IML 标签无溶剂残留,可与容器一起回收再生。

汽车内饰

IMF 深曲面技术让中控饰板实现木纹、碳纤维纹理,并保持软包手感。

七、与传统工艺对比

八、常见缺陷与对策

翘边:膜材与塑料收缩率差异大 → 选用低收缩改性树脂;在膜背面加蚀刻沟槽分散应力。

起泡:膜含水或油污 → 预烘 60 ℃×4 h,冷却段加真空辅助。

流痕:熔体温度过低 → 提高20 ℃,并优化流道截面。

雾影:模腔排气不足 → 加深排气槽至0.02 mm,或采用真空模具。

九、发展趋势

多材料复合

热塑+热固+金属粉末共注塑,膜层同时实现电磁屏蔽与装饰。

数字化印刷

改用 UV 喷墨按需印刷,小批量亦能个性定制。

可持续材料

生物基 PET 膜、可降解聚乳酸基体正进入日化、玩具包装市场。

智能模具感测

在模腔嵌入温度、压力传感器,实时闭环控制,制程良率提升至99 % 以上。

模内贴注塑让“装饰‑结构‑功能”三位一体,省去后段喷漆粘贴的繁琐,同时满足外观、耐用与环保需求。随着材料科学、数字印刷和智能装备的进步,这项工艺正在从包装领域扩展到电子、汽车乃至智能可穿戴设备,为工业设计打开更大的想象空间。